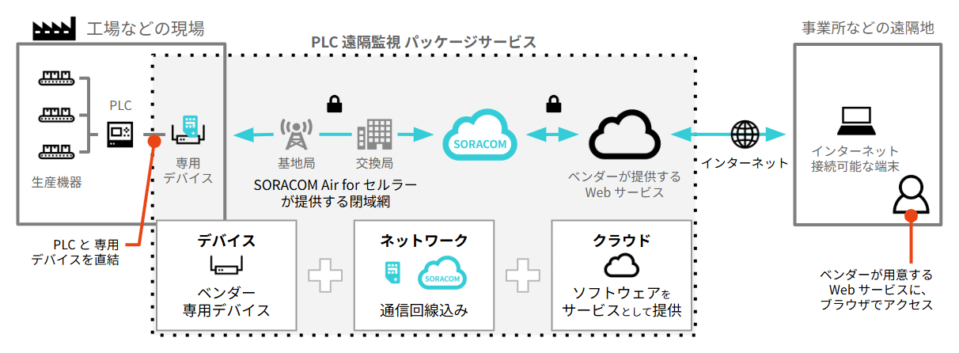

既存の製品 (PLC) の運用監視の課題を解決するために、IoT デバイスからクラウドまですべてがパッケージされたサービスを利用するパターンです。このパターンでは、IoT システムの構築のための人員や工数をかけずに、迅速に遠隔監視システムの導入が期待できます。

支援が必要な場合は SORACOM のセールスチームにご相談ください

このパターンについて不明な点については、SORACOM の セールスチーム にお問い合わせください。特に、以下の内容についてのご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。

- SORACOM パートナースペース認定済ソリューションパートナー が提供するパッケージサービス

- システムアーキテクチャの技術支援

「パッケージサービス利用パターン」の特徴

デバイス + ネットワーク + クラウドのすべてをパッケージにした IoT サービス (完成した IoT サービス。以下、パッケージサービス) を利用することで、遠隔監視システムを素早く実現します。ユーザーは、パッケージサービスを提供するベンダーと契約します。

よくあるケースでは、ユーザーは「工場などの現場の PLC」にベンダーが提供するデバイスを取り付け、ベンダーが提供する Web サービスを利用することで、遠隔監視システムを利用します。そのため、以下のようなシナリオが実現できます。

- (パッケージサービスをブラウザを使って利用できる場合は) 自社だけでなく、顧客や協力会社に対しても遠隔監視システムの利用を許可できる。

- 自社製品や自社工場ラインに関するデータの保管や、遠隔からのデータ分析、監視、アラート機能は、ベンダーの IoT サービスの機能として一括提供される。

- IoT システムを自社で構築するための工数を、小さく抑えられる。

ユーザーは個別に SORACOM やクラウドを契約する必要はありません。

システム構成イメージ

必要なモノと主な設定

工場などの現場:

パッケージサービスのベンダーが用意する専用デバイスを PLC に接続します。

| 必要なモノ | 主な設定 |

|---|---|

| 専用デバイス | ベンダーのガイドに従って、専用デバイスの取り付けや初期設定を行います。 |

SORACOM:

なし

ネットワークやクラウドの契約や設定はベンダーが行います

- ユーザーは個別に SORACOM やクラウドを契約する必要はありません。

- パッケージサービスを利用する場合は、IoT SIM の契約をはじめとした SORACOM との契約や設定 (ネットワーク)、データを保存するストレージやデータ分析基盤の設定 (クラウド) はベンダーが行います。

事業所などの遠隔地:

遠隔監視する際は、インターネットに接続可能な端末で、ベンダーが用意する Web サービスにブラウザでアクセスします。

| 必要なモノ | 主な設定 |

|---|---|

| インターネット接続可能な端末 (PC など) | ベンダーのガイドに従って、ユーザー管理を始めとした Web サービスの初期設定などを行います。 |

自社内の情報システム部門に事前に確認してください

パッケージサービスを利用する際の制約を事前に確認します。

自社で利用する際の要件を整理し、将来的にもパッケージサービスが要件を満たすかどうかや、パッケージサービスにあわせて自社の要件を見直すことができるかを確認します。

たとえば、収集可能なデータ点数、データ送信頻度、集約可能な PLC や産業機器の台数などは、現在の利用状況と将来の予測を立てて要件として準備しておくことが重要です。

「事業所などの遠隔地の PC」から、PLC エンジニアリングソフトウェアで「工場などの現場の PLC」の設定 (ラダーなど) を確認・変更できることを確認します。

基本的にはパッケージサービスを利用するが、PLC エンジニアリングソフトウェアで「工場などの現場の PLC」の設定 (ラダーなど) を確認・変更する (PLC に直接アクセスする) ような使いかたも想定される場合は、そのような使いかたができることを、事前にベンダーに確認します。

たとえば、1. そのままリモート接続パターン のような使いかたも想定される場合は、パターンを併用できることをベンダーに確認してください。

(自社システムに接続する要件がある場合) パッケージサービスと自社システムを接続する機能 (API 提供など) の有無を確認します。

パッケージサービスが自社システムを接続する機能 (API など) を提供していること、また、パッケージサービスが提供する機能 (API など) を、自社システムで利用できることを確認します。

高頻度のデータ送信が必要かどうか慎重に検討してください

モバイルネットワークは共有資源です。 モバイル通信事業者が定めるガイドラインでは、共有資源を効率的に利用するために、転送するデータの頻度とデータサイズを減らし、データ転送にかかる時間を削減することを要求しています。

たとえば、毎秒単位や、さらに細かなミリ/マイクロ秒単位でデータを収集する設備であっても、IoT システムとして取得すべきデータの粒度や頻度は十分に検討する必要があります。

また、ネットワークの利用料金やクラウドの利用料金を抑えるためにも、特化型 IoT ゲートウェイの通信仕様を正しく把握し、転送するデータの頻度とデータサイズを検討してください。

- 参考資料: ソラコム デバイス実装ガイドライン